«Tick a stick across the picket fenceposts of your mind and wonder

Of a time when love was blind and you where full of wonder»

— “When you where full of wonder” (Peter Rowan)

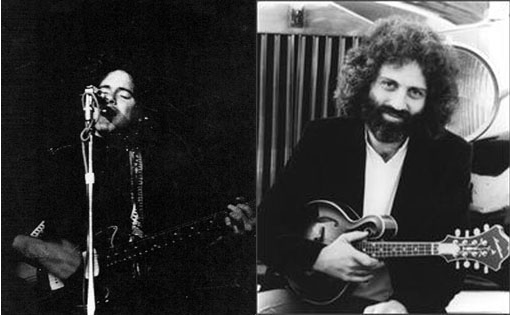

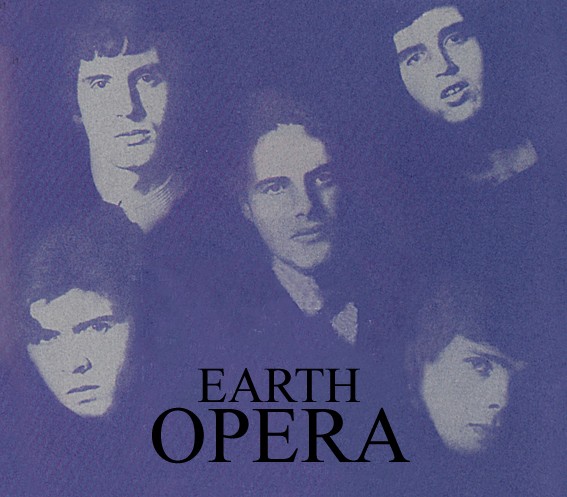

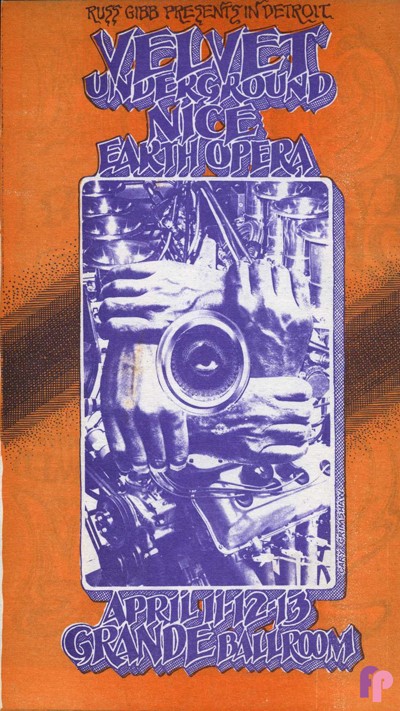

Earth Opera est un groupe de Boston. Il se forme en 1967 autour de Peter Rowan (chant, guitare) et David Grisman (mandoline)*. Tous deux viennent du

bluegrass et de la

country, et jouent en duo avant que ne les rejoignent John Nagy (basse), Bill Stevenson (claviers, vibraphone) et enfin Paul Dillon (batterie). Je ne connais pas l’origine de ces derniers. Mais Rowan, qui va devenir l’une des figures marquantes de la musique traditionnelle, est, à cette époque, loin d’être un débutant.

* Ainsi l’illustre l’image ci-dessus, mais malgré mes efforts, je n’ai réussi à identifier que les trois premiers — au centre: Rowan; en haut: à gauche Nagy, à droite Grisman.

Originaire de Boston, et d’une famille de musiciens, il forme, à 14 ans, en 1956, un combo de rock 'n’roll: The Cupids. — Iceux parviennent à graver un single, sur leur propre label, et se taillent un joli succès local.

En 1963, il abandonne ses études pour se consacrer à la musique et devient chanteur et mandoliniste des Mother Bay State Entertainers, basés à Cambridge. — La même année, ce groupe réalise un album pour Elektra: “The String Band Project”.

Newport Folk Festival, July 1965. Photo de Mark Sukoenig

Newport Folk Festival, July 1965. Photo de Mark SukoenigL’année suivante Rowan accompagne Jim Rooney et Billy Keith à la mandoline. Lors d’un festival à Vermont, il rencontre Bill Monroe et ses Blue Grass Boys. Il les rejoint bientôt comme guitariste rythmique et chanteur, et enregistre avec eux un total de quatorze chansons (d’octobre 1966 au printemps 1967). Parallèlement, il fait son entrée au Grand Ole Opry.

David Grisman, considéré comme un sorcier de la mandoline et créateur de la

dawg music, n’est pas, non plus, un béjaune.

Né en 1945, à Hackensack, une petite ville du New Jersey, il apprend très tôt la guitare et le piano, puis découvre son instrument favori alors qu’il n’est qu’un

teenager. Son intérêt l’oriente vers le bluegrass et le jeu de son inventeur, Bill Monroe. Il devient le disciple de Ralph Rinzer.

A l’aube des années 60, il est à New York. Il y étudie l’anglais et vit à Greenwich Village. C’est donc tout naturellement qu’il se voit mêlé à la scène folk et ses chaleureuses

hootenannies.

En 1963, il rejoint le séminal Even Dozen Jug Band, cette célèbre congrégation de ménestrels, formée par Stefan Grossman et Peter Siegel, qui voit aussi défiler dans ses rangs Steve Katz, Maria Muldaur et John Sebastian.

En 1966, Red Allen, puriste du

bluegrass, l’engage au sein de sa formation, Red Allen and His Kentuckians. C’est alors qu’il commence à composer ses propres chansons et à jouer avec Peter Rowan et Jerry Garcia (avec qui, plus tard, il formera Old & In The Way).

En 1967, il découvre le jazz, qu’il étudie avec assiduité. Il tente aussi d’apprendre le saxophone, et devient un musicien de studio très sollicité. Cette embardée vers d’autres horizons l’incite à tenter l’aventure avec Earth Opera.

Voir le verso:

http://i11.servimg.com/u/f11/11/01/35/51/1st_lp11.jpgLa première et éponyme galette du groupe paraît en septembre 1968 sur Elektra. Elle est produite par Peter K. Siegel. — Une parenthèse pour rappeler que ce joueur de banjo, grand amateur de folk, a également produit les deux L.P.s de Paul Siebel et, curieusement, “Aquashow” d’Elliott Murphy. Toutes les compositions sont signées par Rowan, à l’exception de “Time and Again”, composée en duo avec Grisman. Aux membres officiels s’associent les percussionnistes Bill Mundi (Mothers of Invention) et Warren Smith (jazzman émérite et

leader de l’éphémère Composers Workshop Ensemble, au début des années 1970).

C'est un album d'une grande clarté, offrant dix chansons aux tempos tranquilles où prédominent les claviers — notamment le piano et le vibraphone. Comme le soulignent les vers mis en exergue, il est souvent question de temps, d’amour et d’esprit, dans ces chansons, et toutes distillent une étrange mélancolie. La voix de Peter Rowan perche dans les aigus avec, dans ses élans, une vibrance un peu acide qui n'est pas sans charme. La mandoline de David Grisman est vérécondieuse, pondérée, à cent lieues de l'exubérance hillbilly qu'elle pourrait offrir. En fait le

bluegrass, le cède à la

pop: une

pop un peu

jazzy, un peu psychédélique — seule l’atmosphère onirique, des déboîtements anachroniques (inclusion d'airs des années 1920), d'étranges vocalises, et de rares envolées de fuzz l'attachent à cette catégorie. La basse aussi est remarquable, ingénieuse, douce et flexible, comme l'est le jeu des percussionnistes, et celui du batteur.

“The Red Sox are winning”, la première chanson, avec son frétillement de cymbales en intro, ses paroles fantasmagoriques, son refrain années 20 comme échappé d'un vieux gramophone, son rythme sautillant, son solo de vibraphone naturellement plicatile et

jazzy, capte immédiatement l'attention. Elle évoque la solitude l'ennui, de vieux usages qui gênent les autres ou les rendent moqueurs. Elle parle aussi de télévision et de base-ball; et, à la fin, l’on entend s’élever une houle d'acclamations, et l'exhortation d'un commentateur (Rowan

himself): «Let's make Boston American's base-ball number one city! Hooray! Hooray! Kill the hippies! kill the hippies! kill the hippies!». L'on entend aussi des soldats marcher au pas de l’oie! —

Strange, isn't it!? Etrange, itou, la dernière chanson, “Death by fire”, funèbre et grinçante, narrant la condamnation d'une femme dans un moyen âge imaginaire où les bonnes consciences ricanent, les nonnes hochent la tête en silence, et les moines sonnent les cloches tandis que l'on dresse le bûcher sur la grand-place au milieu des clowns, des maquignons et des colporteurs. Les corbeaux attirés par la mort viennent se percher à l'entour, les veuves et les vierges guettent à leurs fenêtres, et, dans la sacristie un prêtre dépravé s'enivre et caresse son amant. Alternant des mouvements lents, psalmodiques, conduit par un orgue austère et monacal, avec des passages vifs et quinteux où brame un orgue Hammond, où la caisse claire roule et marque la cadence, ce titre — le plus ambitieux — tisse une ambiance envoûtante, pateline et corrosive, proche de celle des Doors ou de Tim Buckley.

Tout aussi mouvant et d’une grand délicatesse est “As it is before”. Le piano égrène des accords tendres et mesurés, artistement désabusés, discrètement soutenus par de légers coups de cymbales, un autre clavier projette des notes aquatiques, et le son enfle comme une avalanche: la basse, la batterie bourrèlent et bossèlent le tempo que vient flageller le jeu haché, insistant d’une guitare électrique. Puis tout s’apaise, va, vient, jusqu’au dernier refrain où le chanteur entonne une cantilène onomatopéique, mi-orientale, mi-peau-rouge.

Délicat encore est “The child bride”, la chanson la plus lente de l’album, flébile et comme ensommeillée, où le son de la guitare, ténu, réverbéré, se mêle à celui du piano et du vibraphone: le tout flottant comme une brume mystérieuse, en parfaite symbiose avec les paroles pleines d’incertitude et de regret, atteignant la beauté pure lorsque les trilles graves et mélancoliques d’un mandocelle viennent entortiller le jeu des autres instruments.

Plus frais et où traîne un parfum d’insouciance sont “When you where full of wonder” et “Close your eyes and shut the door”; ce dernier étant le plus direct et le plus réconfortant.

“Dreamless” offre une mélodie alerte et pimpante où trottinent clavecin et mandoline, produisant un son pétillant et cristallin, d’une saveur parfaite pour cette rêverie sans rêves où les miroirs vous regardent quand on les interroge, où les fantômes vous attendent dans le hall d’entrée, où l’on se rencontre soi-même sans cesse déguisé. Ici David Grisman se laisse aller à quelques mesures de

bluegrass, frisques, épanouies, et la chanson s’enchaîne avec la suivante, “To care at all”, moins alerte, plus mélancolique, piqueté de légers coups de cymbales, irroré de vibraphone: une chanson sur l’oubli et l’abandon, qu’effrange parfois un air de valse, qu’ébouriffe une guitare

fuzz, morose et rugueuse.

Plus sombres, et même sinistres, sont “Home of the brave” et “Time and again”. Le premier évoque la mort et l’horreur de la guerre, le second la fuite du temps, la folie et la perte d’identité. Tous deux sont menés par un grand piano et un rythme martial, assez pesant — marqué, pour l’un, par des roulements de caisse claire, pour l’autre, par une frappe incisive et sèche. “Home of the brave” est l’un de ces

anti-war songs ordinaires à la scène musicale de la fin des années 60, mais traité sur un mode sarcastique, comme en témoignent ces quatre vers: «They can’t understand, How I lost my hand, But the war was grand, A lovely parade». Peter Rowan les chamte sur un ton mi-tragique, mi-doucereux, puis s’écrie «I know it’s paid for, Yes, very well paid for» dans un final exalté et turbulent où la guitare émet une plainte vibrante et funèbre. — “Time and again”, qui semble remorquer la carcasse d’un air de fête, émet aussi cette plainte, lancinante, doublée de chevrotements, au terme d’un passage virulent, plein d’ahans curieux et de

fuzz rampante et poisseuse.

Agrandir l’image:

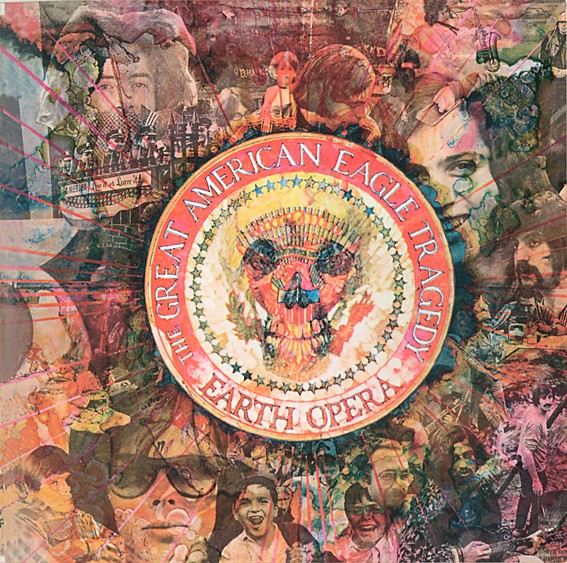

http://i11.servimg.com/u/f11/11/01/35/51/2nd_lp14.jpgBill Stevenson a quitté le groupe lorsque paraît, en mars 1969, son second opus, “The Great American Eagle Tragedy”. Il est derechef produit par Peter K. Siegel, et se distingue dans les bacs des disquaires par la riche illustration de sa pochette: cet extravagant photomontage* frappé au centre d’un médaillon à l’effigie de l’aigle américain.

*

dû aux talents de Grisman et d’un certain Myron Collins Sept musiciens sont conviés à sa réalisation, parmi lesquels figure le polyvalent et toujours éclairé John Cale (il joue de la viole sur le deuxième titre, “Mad Lydia’s waltz”); les autres sont: Jack Bonus (saxophone, flûte), Richard Grando (saxophone), David Horowitz (piano, orgue), Bill Keith (pedal steel guitar), Herb Bushler (double basse), Bob Zachary (triangle).

Sa variété est déconcertante. Des huit titres qui le composent, quatre ont une carrure

soul/rhythm ‘n’ blues — la présence des saxophonistes! —, quant aux suivants: l’un – placé au début — est un

country-rock, un autre une chanson pop — bien sirupeuse! Les deux restant — les meilleurs! — s’inscrivent, eux — majestueusement! — dans la lignée du premier album. Décrivons-les dans l’ordre d’apparence — ce qui, je pense, rendra mieux compte de cette variété.

1/ “Home to you”: du bon, du solide de l’étincelant

country-rock. Un tambourin supplante presque la batterie, marquant le rythme de ce qui débute comme une bonne petite ballade, “ride on the road”, avec guitare claire, basse rondouillarde et

pedal steel guitar, puis, au refrain, se transforme, prend de l’ampleur avec un piano plaquant des accords retentissants, une batterie légère mais substantive. — «The DJ says I need my rest, But like a storm lost bird I can't find my nest; I've got to get home to you, Home to you, home to you». Ce titre sera repris sur le deuxième album de Seatrain (1970)*.

*

voir l’épilogue2/ “Mad Lydia’s waltz”: un chef-d’œuvre, un merveilleux chef-d’œuvre (dans la lignée du premier album!). Une ballade éthérée et triste où la viole tenue par John Cale mêle ses langueurs caressantes aux trilles vénitiens de la mandoline de David Grisman. Une guitare sèche égrène des arpèges mélancoliques, tandis que la cadence est soutenue par les douces palpitations de la basse, éclairée par les fins carillons d’un triangle. Et Peter Rowan, d’une voix émouvante et tendue, chante l’histoire de la folle Lydia... «And the town’s people gather, As Lydia’s come dancing, Spining and reeling, At the edge of the sea, Her eyes shine like embers, Her body is burning, She runs to her lover, lover».

3/ “Alfie Finey”: une composition de Paul Dillon — chantée par lui. Une gentille ritournelle où tout est confortable: guitare électrique

ma non troppo,

pedal steel guitar, piano. Quant aux paroles, elles sont bébêtes et minimalistes; les voici au complet: «Alfie Finney is a friend of mine, He looks my way, I know things are fine, People wonder, “Alfie what you do?”, He doesn’t matter; Alfie Finney, things are fine, Doesn’t care if it rains or shine».

4/ “Sanctuary from the law”: une chanson fougueuse et

rock ‘n’ roll où apparaissent les saxophones, alto, ténor, batailleurs et hirsutes. Excellent, éloquent rock ‘n’ roll où débaroule aussi la

fuzz et le piano. et que Rowan chante avec une ardeur vitriolante, sa voix s’étirant en un acrobatique et prodigieux vibrato dans un ahurissant final. — «Open this gate and let me in, For I am alone, Open this gate and let me in, Or I break down you door».

5/ “All winter long”: une ample, enroulante mélodie, d’une couleur

soul savamment répandue, où s’éploient le rouge du saxophone, la terre de Sienne de l’orgue, l’azur de la flûte, le rose nacré du triangle, le vert acidulé de la mandoline. La batterie, raide, un peu monotone, accuse le rythme, et, avec la basse, le pilonne, le ponctue quand les instruments fusionnent, se dilatent, enflent tel un raz-de-marée, et portent un solo de

fuzz, vrillé, abrasif et térébrant. — «All winter long while the earth turns around, we’ll stay on, Sleep well my love, when the springtime’s returned, We’ll be gone, we’ll be gone».

Agrandir l’image:

http://i11.servimg.com/u/f11/11/01/35/51/2nd_lp13.jpg6/ “The great American eagle tragedy”: un autre chef-d’œuvre, LE chef d’œuvre! — épique et fulgurant. Dix minutes quarante et une, dont un prélude de deux minutes et demie joué par deux saxophones: un lent et brumeux mouvement qui, peu à peu, gagne en volume et en intensité, éperonné par les chaudes et graves trépidations du mandocelle, les saccades de la basse, les secousses de la batterie... Icelle, éteinte dans un jet de cymbale, revient, échappe au silence dans un tournoiement tribal — Sioux ou Cheyenne — imprimant un rythme de cavalcade, rythme qui va marquer toute la partie chantée, rythme régulièrement rompu par des accalmies radieuses, majestueuses, ornées de flûte ou de mandoline. Rowan démontre là toute sa vaillance d’aède et son talent de compositeur. Inspiré par la guerre au Viêt Nam, il évoque, au premier couplet, le roi d’un passé de légende qui envoie son armée combattre en des terres lointaines — «The king is in the counting house, Laughing and stumbling, His armies are extended, Way beyond the shore, As he sends our lovely boys to die, In a foreign jungle war». Les autres couplets sont aussi fantastiques et funèbres. La fin, la longue fin, est enfiévrée, splendide, griffée d’élans et de clameurs. L’horreur de la guerre s’y impose, prégnante, obsédante: Rowan arde, crie, gémit «I can't stand it any more!», tandis que la batterie bondit, fougueuse, exaltée, que la guitare s’étarque, rugineuse et tourmentée, que le saxophone s’arc-boute, éclatant et furieux... Et les derniers mots jaillissent, pantelants, exténués: «STOP THE WAR! STOP THE WAR! OH PLEASE!»

7/ “Roast beef love”: une chanson juteuse, spitante, débordante d’humour et de vitalité. La guitare, piaillante, l’orgue en ébullition, un tambourin cabotin y sont très confondus, ce qui engendre un fond sonore étourdissant et byzantin qui ne s’éclaircit qu’aux refrains; et là, le

cowbell succède au tambourin! La voix

multipliée par deux du chanteur étourdit plus encore, ainsi que les paroles, joliment extravagantes. — «Oh! now your love cut my throat with a razor, And your love swept my heart out with a broom, I gave you my love like a roast beef sandwich, Now, you tell me it’s over, over, Is his the end?».

8/ “It’s love”: un bel et émouvant morceau,

bluesy et capiteux, qui rappelle un peu la version de “House of the rising sun” par les Animals. L’intro guitare

fuzz, orgue Hammond, saxo compatissant (qui va offrir un beau solo berceur) annonce la couleur. Quant aux paroles, elles sont on ne peut plus cafardeuses, et tout imbues de mysticisme. — «My sapless eyes, My tongue of stone, My soul is free above, The one redeeming world I’ve found was love — oh! love».

Avant de passer à l’épilogue, il convient de signaler la réédition “2 CD set” d’Elektra (2004), qui, outre l’avantage d’une bonne reproduction des photos de pochettes — meilleure que celles de Wounded Bird Records (2001) —, ajoute en bonus, “After you”: un titre de Peter Rowan issu des sessions de “The Great American Eagle Tragedy”. C’est une délectable complainte sur la solitude, pleine de langueur brumeuse où déferle l’écume d’une cymbale, moussent les arpèges d’une guitare et les trémolos d’un mandocelle, où se noie la plainte d’une viole — celle de John Cale, probablement. — « After you, my tears are less, Than they were before, After you, I’m all alone, Than I ever was before».

EPILOGUE :

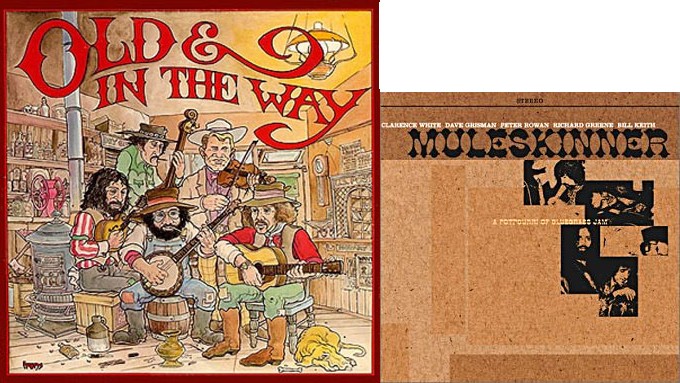

Peu après sa parution, le groupe se sépare. Rowan rejoint Seatrain (il en sera le chanteur). Ensuite, avec Grisman, il retrouve les racines du bluegrass en jouant au sein de Old & In The Way (1973) (avec Jerry Garcia, Vassar Clements, Richard Greene et John Kahn), puis Muleskinner (1974) (avec Clarence White, Bill Keith et Richard Greene). En 1975, avec ses frères Chris et Lorin, il forme The Rowans. Pendant quelques années, jouant un

bluegrass progressif, ceux-ci réalisent quelques albums très acclamés: “The Rowans” (1975), “Sibling Rivalry” (1976), “Jubilation” (1978), “They later”(1982).

En 1979, il met sur pied le Free American Airforce, mixant

rock et

bluebrass. Paraissent alors un premier album, sous son nom, auquel participe Flaco Jiminez, un as de l’accordéon, et, l’année suivante, “Medicine Trail”.

En 1982, après un séjour en Irlande, il réalise “The Walls of Time” à Nashville, un album de

bluegrass teinté de folklore celtique. Cette année voit aussi sa participation à un album de Ricky Skaggs, “Family and Friends”, et sa collaboration avec Flaco Jiminez; tous deux jouent en Angleterre, à Londres, et c’est sur un label anglais, Waterfront, que paraît le L.P. “Flaco Jiminez and Peter Rowan: Live Rockin’ Tex-Mex”; ainsi, qu’en 1984, un album solo de Rowan nommé “Revelry”.

En 1983, il retourne à ses premières amours et, épaulés par les Wild Stallions, enregistre, à Nashville, un album de

rockabilly.

En 1984, il compose pas mal de titres pour des artistes de Nashville comme le déjà nommé Ricky Skaggs, mais aussi George Strait, Janie Frickie, ou Michael Martin Murphey.

En 1985, il donne une série de concerts en Equateur.

En 1986, il réalise “The First Whippoorwill”, un tribut à Bill Monroe.

En 1987, il apparaît au festival de Wembley en Angleterre, accompagné par Mark O’Connor et Jerry Douglas.

En 1988, il forme le Nashville Bluegrass Band, qui délivre un L.P. très acclamé et distingué, “New Moon Rising”. L’une des chansons qui y figure, “Meadow Green”, en duo avec Maura O’ Connell (chanteuse irlandaise présente sur les albums de Dé Dannan), est incluse dans la bande originale du film “Steel Magnolias”.

L’année suivante, il réalise une autre œuvre mémorable, “Dust Bowl Children”, un album dépouillé, aux préoccupations humanitaires et écologiques, où il s’accompagne lui-même à la guitare et à la mandoline. Il continue ensuite de délivrer de bons albums et de donner d’excellents concerts.

En 1996, il participe à un

tribut en faveur de Bill Monroe qui se voit attribuer le Grammy du “Best Blue Grass Album”.

Grisman, lui, au fil des albums et de ses collaborations, notamment avec Jerry Garcia (“American Beauty”, dès l’an 1970), s’impose dans le cercle de la musique traditionnelle.

En 1976, il forme le David Grisman Quintet avec le guitariste Tony Rice, le violoniste Darol Anger, le bassiste Joe Carroll, et le mandoliniste et harpiste Todd Phillips. Leur premier L.P, réalisé en 1977, est déterminant des mouvements que l’on va nommer

newgrass ou

new acoustic en raison de ses harmonies mêlées de jazz et de ses improvisations inhabituelles. Leur deuxième L.P, “1979 Hot Dawg”, voit le début d’une participation avec Stéphane Grappelli — icelui jouera sur d’autres albums de 1980 à 1983.

Ce tournant de décade est aussi fertile en collaboration et sessions, notamment avec Béla Fleck, un virtuose du banjo.

En 1985, Grisman monte un nouveau groupe avec d’autres musiciens de jazz, Jim Kerwin, Dimitri Vandellos, George Marsh: musiciens qui l’accompagnent en 1987 pour un album en duo avec le violoniste de jazz Svend Asmussen, “Svingin' With Svend”.

En 1990, il fonde un label nommé Acoustic Disc et devient plus prolifique encore. Une cinquantaine d’albums paraissent les premières années (dont cinq sont nommés aux Grammy Awards); le premier “Dawg ‘90” est le résultat de la création d’une autre formation avec de nouveau Jim Kerwin, mais aussi Joe Craven, Matt Eakle, Mark O'Connor, John Carlini et Matt Glaser.

D’autres notables parutions et des duos avec Jerry Garcia, Tony Rice et Martin Taylor émaillent ces années 1990, ainsi qu’en 1995 la venue du guitariste argentin Enrique Coria au sein de la formation Grisman, Kerwin, Craven, Eakle pour un album aux couleurs latines, “Dawganova”.

En l’an 2002, le David Grisman Quintet se reforme sous l’appellation “Dawgnation”.

Etc., etc. Allez, j’arrête! So long, folks!